|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

E' ampiamente documentato

che, intorno ai primi decenni del Cinquecento, la città di Napoli,

la capitale, esercita una forte attrazione sulla nobiltà delle

province del Mezzogiorno, che comincia a trasferirsi provocando anche,

con questo processo di inurbamento, una notevole lievitazione dei prezzi

delle abitazioni.

Tra il 1512 e il 1513, tra

i cantieri per palazzi e residenze signorili, si costruisce a cura

dell'architetto

cosentino Giovanni Donadio, detto il Mormando, completamente rifacendo

e ampliando una costruzione già esistente, l'imponente palazzo

di Bartolomeo di Capua, principe della Riccia, conte di Altavilla (passato

poi ai Marigliano del Monte nella seconda metà dell'800).

Questo palazzo, tuttora privato,

secondo Roberto Pane "vanta la pi elegante facciata rinascimentale

di Napoli, anche se le sale interne non conservano quasi nulla della

primitiva forma, perché rifatto in età barocca".

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 - Part. Mappa del

Baratta - sec. XVII

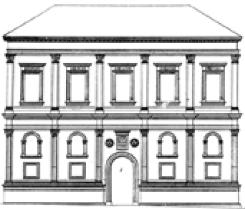

2 - Prospetto di Palazzo Marigliano - sec. XVI

|

|

|

|

Il palazzo, oggi noto come

Palazzo Marigliano, si affaccia sul decumano inferiore greco-romano,

confermando ancora nel sec. XVI la predilezione della nobiltà napoletana

ad insediarsi nel centro antico, come era già avvenuto

nei sessant'anni di regno aragonese, contro la tendenza angioina che

aveva attratto intorno alla corte in Castelnuovo un nuovo quartiere

patrizio.

Con Pedro de Toledo verrà

a cessare ancora questa predilezione per l'antico centro, con l'apertura

della nuova strada, Toledo appunto, seguita successivamente dall'urbanizzazione

di Pizzofalcone prima e della Chiaja poi. Per alcuni secoli si perse

la memoria dell'autore di palazzo de Capua, il Mormando, mentre il palazzo

veniva menzionato solo di sfuggita (per esempio dal Celano), e, fino

alla metà dell'800, pur citandosi il palazzo e la famiglia del

suo possessore, se ne faceva erroneamente attribuzione ad altro architetto.

La giusta attribuzione al Mormando fu merito di Bartolomeo Capasso che

nel '900 poteva confermare l'esatta paternità, già attribuita

al Mormando da qualche studioso per motivi stilistici, attraverso un

documento d'archivio con cui gli eletti della città concedevano

la licenza a Bartolomeo di Capua "... secondo lo disegno età consiglio

de mastro Johann Mormando architetto".

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 - Part. del frontale su Via San Biagio; 4 - Part. dell'ingresso nel cortile;

5 - Part. dell'affresco di De Mura nel Salone

|

|

|

La facciata del palazzo originario,

pur condizionata dalla stretta strada, era nella sua eleganza rinascimentale

caratterizzata dalla sovrapposizione degli ordini architettonici su

un alto basamento rettilineo in piperno, oggi compromesso dall'apertura

di alcune botteghe e dalla manomissione del portale, che era costruito

da un'arcata trionfale tra le due colonne ioniche, tipicamente 'mormandeo'

come quelli di via Tribunali 231, via San Giovanni Maggiore Pignatelli

29, e nel cortile del palazzo del Panormita a via Nilo. Per quanto riguarda

gli interni, il cortile con la scala a doppia rampa che termina in una

esedra neoclassica e il giardino pensile, gli interventi di restauro

sono del 1759, nel venticinquesimo anno di regno di Carlo di Borbone,

ad opera di un altro Bartolomeo di Capua, ventesimo conte di Altavilla,

come si leggeva in una epigrafe eliminata nel passaggio ai Marigliano

che acquistarono il palazzo nella metà del secolo scorso. Oltre

al valore architettonico il palazzo desta un grande interesse anche

dal punto delle vicende storiche. Entrando nel maestoso portone, nell'atrio

che immette al grande cortile, si leggono ai due lati su lapidi murarie

ora molto scolorite, due iscrizioni sulle panchine di pietra (molto

danneggiate e private degli appoggi laterali).

La prima a sinistra richiama

il ricordo di Costanza di Chiaromonte, che sposò a Gaeta Ladislao

di Durazzo, incoronato re durante le nozze stesse, che fu ripudiata

dopo due anni perché la madre, vedova di Manfredi di Chiaromonte,

a Palermo conduceva vita dissoluta. Poi Costanza era andata sposa sempre

a Gaeta ad Andrea de Capua e aveva quindi vissuto nel palazzo nel sec.

XV, quindi prima della sua riedificazione del 1513.

|

|

|

|

|

|

|

|

QUESTO PALAZZO NEL SECOLO XV

APPARTENNE AI DE CAPUA

E VI VISSE

COSTANZA DI CHIAROMONTE

REGINA DI NAPOLI

MOGLIE DI ANDREA DE CAPUA

GRAN CONTE DI ALTAVILLA

GRAN PROTONOTARIO DEL REGNO.

ULTIMO DI SUA STIRPE IL PRINCIPE BARTOLOMEO

SALVO' RE CARLO III ALLA BATTAGLIA DI

VELLETRI

LO STORICO EDIFICIO CON AFFRESCHI DEL DE MURA.

EBBE NUOVO SPLENDORE DI VITA

ED ATTRAVERSO LE RUINE DELLA GUERRA,

I MARIGLIANO DEL MONTE NE CUSTODIRONO

IL GELOSO RETAGGIO.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Nella seconda lapide, a destra

nell'atrio, si legge che nel 1701 vi congiurarono con Tiberio Carafa

i nobili de Sangro, Capace, Gambacorta col principe della Riccia, che dettero

vita alla Congiura antispagnola di Macchia (ma l'episodio della

presenza dei congiurati nel palazzo sembra privo di storicità).Il

Carafa, esiliato a Vienna dal governo vicereale, fu reintegrato nei

feudi da Carlo d'Austria e mai accettò

|

|

|

|

come suo re Carlo di Borbone.

Nell'affresco della volta

del Salone delle Feste il De Mura, intorno al 1750, dipinse la battaglia

di Velletri, in cui fu ferito anche il principe della Riccia, con l'episodio

del giovane Sanseverino che fa scudo a Carlo di Borbone perdendo la

vita per offrirgli il suo cavallo, col quale Carlo superò il

nemico e giunse a Napoli col suo esercito. Nel 1942 l'affresco fu bombardato

e nel 1950 il duca di Marigliano, proprietario in quegli anni, lo fece

restaurare e ricostruire (ne restava solo la parte occidentale) e vi

fece scrivere su un lungo cartiglio (con molte inesattezze) il ricordo

della Congiura collegandolo alla vicenda risorgimentale, dunque con

una superficiale commistione tra Borbone e Savoia.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Con l'estinguersi dei de Capua, l'ultimo erede aveva stabilito di fare acquisire il nome al secondo figlio di un Sanseverino di Bisognano, conte della Saponara. Questi, riparati molti debiti, pur non potendo accedere alla successione feudale,

accettava di far precedere al suo nome quello dei de Capua, ma non trovava successione di eredi del figlio morto giovane e vendeva il palazzo ad un suo cugino, Francesco Saverio Marigliano, duca del Monte.

La Soprintendenza

Archivistica per la Campania, Istituto del Ministero per i Beni

e le Attività Culturali, che occupa parte del palazzo, è fortemente impegnata

alla valorizzazione di palazzo Marigliano che con la sua iscrizione

"MEMINI" che si ripete sui frontali delle finestre e sull'arco

di marmo dello scalone, esorta alla conservazione e al massimo

rispetto

della memoria per costruire, con la lezione delle vicende del passato,

un consapevole futuro.

Maggio 1996

Torna a inizio pagina

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|