Sergio Sciarelli - Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli

Presentazione

L’Accademia di Belle Arti di Napoli partecipa, anche quest’anno, alla Settimana della Cultura, ponendo a disposizione di studiosi e studenti parte del prezioso materiale conservato nel suo Archivio storico.

La possibilità di ricostruire la storia di questa prestigiosa Istituzione, che è stata luogo privilegiato d’incontro e di formazione di molti illustri artisti provenienti da più parti d’Italia e dall’estero, rappresenta un’occasione unica per arricchire il proprio bagaglio culturale con testimonianze di rilievo nella storia della pittura e scultura del nostro Paese.

Ciò appare, in linea con lo spirito di un’iniziativa che vuole essere momento di studio e di riflessione sullo sviluppo delle arti mediante il contributo di tutti i principali centri di cultura italiani.

L’Accademia mette così a disposizione dei cittadini la propria storia, che è la storia di generazioni di artisti che hanno segnato pagine importanti nell’evoluzione delle arti. L’esposizione nei locali della Galleria consente, peraltro, di ammirare anche il ricchissimo patrimonio di opere e di percorrere episodi artistici esaltanti che hanno caratterizzato la vita culturale e artistica partenopea. In particolare, il restauro delle foto d’epoca permette di restituire alla memoria gli ambienti delle Scuole di pittura, nei quali si sono formati artisti come Morelli e Palizzi, assurti alla presidenza dell’Accademia.

Nell’esprimere la soddisfazione di potere partecipare ad una manifestazione nazionale con un contributo storico di segnato rilievo, mi corre l’obbligo di ringraziare la professoressa Aurora Spinosa, curatrice della mostra, insieme con i tanti suoi collaboratori che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Giovanna Cassese - Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli

Carte d’Accademia

L’Accademia di Belle Arti di Napoli oggi è un’istituzione complessa, detentrice di un know-how peculiare, fiera di essere allocata in un edificio monumentale e proiettata verso il futuroper rispondere sempre meglio alla sua mission istituzionale di alta formazione per ciò che concerne didattica, ricerca, sperimentazione, innovazione e produzione nel campo delle arti. Tuttociò grazie anche al grande ampliamento dell’offerta formativa e ai sempre più stretti rapporti con istituzioni pubbliche e private. Ma non può esserci creatività e innovazione senza cultura e conoscenza. È con grande piacere, quindi, che inauguriamo la mostra Carte d’Accademia, curata da Angela Spinelli, Aurora Spinosa e Maria Antonietta Taglialatela, quale preludio – ma non solo – alla prossima riapertura dell’Archivio Storico. Se la politica culturale dell’Accademia si fonda sul promuovere la dignità dell’istituzione in ogni ambito, ciò è vero principalmente per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del suo patrimonio. Dopo la riapertura della Galleria (2005), della Gipsoteca (2007), della Galleria del Giardino (2007), della Biblioteca (febbraio 2009), si prosegue con altri importanti obiettivi come l’ammodernamento e la rifunzionalizzazione del Teatro (2010) e la ricollocazione in nuovi ambienti dell’Archivio Storico, nonché il completamento della schedatura del suo prezioso patrimonio. L’Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti, particolarmente caro a chi scrive, costituisce un luogo unico e privilegiato per studiare la storia delle arti a Napoli e nel meridione della penisola dalla metà del XVIII secolo ai nostri giorni perché la ricca e spesso inesplorata messe di documenti si offre quale un materiale vergine per riconsiderare, oltre che la vicenda dei singoli artisti, anche la storia stessa dell’Istituzione e del suo prezioso patrimonio, ovvero della Galleria, Gipsoteca e Biblioteca. Inoltre avendo avuto l’Accademia un peso decisivo nel sistema dell’arte in ambito nazionale ed internazionale, dalle carte del suo Archivio emerge una storia delle mostre dall’inizio del XX secolo (Biennali Borboniche, Promotrici, Sindacali), ma non solo cittadine o nazionali, poiché si evince anche della partecipazione degli artisti meridionali alle esposizioni Universali o alle Biennali di Venezia. E dato che nel XIX secolo l’Accademia era anche il luogo determinante per decidere in merito a temi di tutela, restauro e conservazione, parte delle carte di quest’archivio rivelano una storia complessa ed in massima parte inedita di molti monumenti a Napoli e nel sud, nonché la storia dei loro restauri o dei loro mancati restauri. Tenendo presente che fino a qualche decennio addietro l’Accademia di Napoli era l’unica del meridione d’Italia, quasi tutti gli artisti meridionali si sono formati in quest’Istituzione, infatti, il settore “Alunni” è particolarmente ricco. Dunque, i principali protagonisti delle arti a Napoli – compresi gli architetti – fino al secondo dopoguerra hanno avuto tutti a che fare con l’Accademia, o come studenti, o come docenti o come professori onorari. Le carte d’Archivio sono, quindi, essenziali anche per analizzare la storia biografica ed artistica dei singoli. Dalla metà degli anni Novanta, rinata la consapevolezza dell’importanza delle carte d’archivio per la conoscenza approfondita della storia artistica meridionale, è stato avviato un programma di riordino da parte di chi scrive e di Angela Cipriami, dal 1999 portato, poi, avanti con entusiasmo e competenza da Aurora Spinosa con Renato Ruotolo. È a lei che si deve l’aver trovato la giusta sinergia con la Soprintendenza Archivistica della Campania, diretta prima da Maria Rosaria de Divitiis e poi da Maria Luisa Storchi, che ringrazio per la sensibilità e l’interesse dimostrato nel voler assicurare non solo l’alta sorveglianza, ma nel contribuire fattivamente per la valorizzazione dei beni custoditi. Alcune carte dell’Archivio, dunque, oggi esposte in Galleria, accanto alle opere a cui si riferiscono, sono state scelte per mostrare e dimostrare la storia e la qualità del nostro patrimonio e la nostra stessa storia; carte di artisti, carte per gli artisti… e poi artisti che lavorano oggi con la carta e con le carte della memoria come Umberto Manzo e Giuseppe Zevola, poiché non c’è soluzione di continuità tra passato e futuro. Un’occasione in più per invitare non solo i napoletani ad entrare in Accademia, ad essere affascinati dalla preziosa e misconosciuta Galleria, con le sue opere di alta qualità, testimonianza indiscussa del valore sovranazionale dell’arte meridionale degli ultimi due secoli. Ma soprattutto una mostra documentaria, iconografica, fotografica e multimediale che si fonda sulla contaminazione dei linguaggi e delle tecniche, privilegiando percorsi di lettura incrociati, e che sottende una pluralità di sensi, poiché in Accademia, Istituzione deputata all’alta formazione artistica, il patrimonio va tutelato, salvaguardato e valorizzato nell’ottica di grande laboratorio didattico, che connette il passato con gli artisti del futuro. Il patrimonio diventa, dunque, pilastro fondante della formazione delle giovani generazioni che non potranno non trovare nuova linfa e nuovi stimoli nel suo valore storico ed estetico.

Maria Luisa Storchi - Soprintendente Archivistico per la Campania

Presentazione

Il diffondersi della consapevolezza del valore dei beni culturali e l’accrescersi dell’interesse e della sensibilità del mondo della ricerca storica per le istituzioni che nel corso dei secoli hanno operato nel campo della tutela e salvaguardia del patrimonio storico-artistico, e della didattica, formazione e produzione artistica, hanno indotto l’Amministrazione Archivistica ad intraprendere un’intensa ed efficace azione di censimento, recupero e valorizzazione delle carte poste in essere nello svolgimento della loro attività dagli organismi che hanno agito ed agiscono in questo vasto settore. Si tratta di un ricco e variegato patrimonio documentario disseminato in molteplici sedi e solo in parte ordinato e inventariato, la cui importanza è ormai giustamente riconosciuta ed il cui studio può recare un prezioso contributo alla storia dell’evoluzione culturale ed artistica del nostro Paese.

In questo quadro, che ha portato al fiorire di una pluralità di iniziative, è venuta assumendo una rilevanza particolare l’esperienza di collaborazione avviata tra la Soprintendenza Archivistica per la Campania e l’Accademia di Belle Arti di Napoli con l’obiettivo di pervenire al riordino e all’inventariazione dell’Archivio dell’Accademia.

Ci troviamo di fronte ad un ricco complesso documentario che testimonia le vicende e l’evoluzione di quella che rappresenta una delle più importanti e antiche istituzioni artistiche a livello nazionale e internazionale: dalle lontane origini settecentesche, con la Reale Accademia del Disegno, l’Accademia del Nudo, il Laboratorio di pietre dure e il Pensionato di Belle Arti in Roma, alle importanti riforme durante il decennio francese e con la restaurazione borbonica, fino alle trasformazioni seguite tra la seconda metà dell’Ottocento e gli ultimi decenni del secolo scorso. Si tratta di un patrimonio che, riflettendo sia gli aspetti gestionali e amministrativi, sia l’attività istituzionale, può offrirsi a molteplici chiavi di lettura e divenire – una volta riordinato, inventariato e reso fruibile per docenti, allievi ed utenza esterna – un serbatoio prezioso a cui attingere per l’elaborazione di non pochi studi e ricerche, un vero e proprio fulcro attorno al quale potrà ruotare parte dell’attività didattica e formativa.

Al raggiungimento di questi obiettivi mira il progetto di intervento conservativo portato avanti con grande rigore e spirito di dedizione da Angela Spinelli, funzionario della Soprintendenza Archivistica per la Campania, incaricata del coordinamento tecnico-scientifico, con l’esperta collaborazione di Maria Antonietta Taglialatela ed il valido supporto di Luigi Viglione, intervento che vede l’impegno congiunto di Aurora Spinosa, responsabile dell’Archivio Storico, animata da eccezionale fervore ed entusiasmo, con la collaborazione esperta di Renato Ruotolo, ed il prezioso sostegno del presidente Sergio Sciarelli e della direttrice Giovanna Cassese.

Della ricchezza e della varietà della documentazione conservata ci offre un’eloquente testimonianza la selezione dei materiali esposti nei suggestivi ambienti della Galleria dell’Accademia in occasione dell’XI Settimana della Cultura promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali: un’iniziativa che ci auguriamo possa concorrere alla diffusione della conoscenza della memoria documentaria dell’antica Accademia di Belle Arti, costituendo una tappa del più lungo e complesso percorso che vede affiancati, in una felice sintonia di intenti ed obiettivi, l’Istituto che ho l’onore di dirigere e la prestigiosa Istituzione culturale.

Aurora Spinosa - Curatrice della Galleria e dell’Archivio dell’Accademia

Memorie d'Arte

“Giungo allora ai campi e ai vasti quartieri / della memoria, dove riposano i tesoridelle / innumerevoli immagini di ogni sorta di cose / introdotte dalle percezioni; dove pure sono / depositati tutti i prodotti del nostro pensiero, e tutto / ciò che vi fu messo al riparo e in disparte e che / l’oblio non ha ancora inghiottito o sepolto. Quando / sono là dentro, evoco tutte le immagini che voglio. / Alcune si presentano all’istante, altre si fanno / desiderare più a lungo, quasi vengano estratte da / ripostigli più segreti. Alcune si precipitano a / ondate, e mentre ne cerco e ne desidero altre, / ballano in mezzo, con l’aria di dire: ‘non siamo noi / per caso?’. E io le scaccio con la mano dello spirito / dal volto del ricordo, finché quella che cerco si / snebbia e avanza dalle segrete al mio sguardo”.

Questo passo tratto dalle Confessioni di Sant’Agostino (X,8) coglie con straordinaria profondità il sentimento poetico che possono suscitare gli archivi, inestimabili contenitori di memorie, liberandoci da quell’idea, purtroppo diffusa, che le raccolte di carte e documenti del passato, spesso coperte di polvere e avvolte da un tenebroso silenzio, quando risultano abbandonate e dimenticate, siano da distruggere.

Quei fogli ingialliti e fragili ricchi di notizie relative a missive ufficiali, al curriculum scolastico degli allievi e dei docenti dell’Accademia, a concorsi, a suppliche, ad atti notarili, ad acquisti, ad inventari, a relazioni, raccolgono, attraverso i segni grafici della scrittura, frammenti di vita quotidiana, pensieri ed episodi che hanno costruito la giornata di un artista, rivelandoci, spesso, lati sconosciuti della sua personalità e umane vicende, che pure hanno contribuito a tracciare la storia della nostra prestigiosa Istituzione. Quando apriamo i volumi, alla ricerca della paternità di un oggetto o di un atto, e cominciamo a far scorrere gli occhi, le parole di cui cerchiamo di cogliere il significato cominciano a prendere forma e suono: parlano e attestano i pensieri, i sentimenti, le emozioni, le passioni di chi le ha scritte o trascritte. Talvolta si tratta di lagnanze, come quella del principe di Belmonte rivolta al direttore Giovanni Mugnai per i pochi lavori che si fanno nel Real Laboratorio di Pietre Dure, che per tale motivo rischia di essere chiuso dal sovrano: “Ora con mio sommo rincrescimento sento da cotesti Professori che per tutti si travaglia fuor ché per il re: si apre il laboratorio due ore prima dello stabilito per dar comodo a’ Professori di lavorare per proprio conto: si consumano gli ordegni, e materiali di S.M. e specialmente una quantità prodigiosa di smeriglio, e di filo di ferro e poi con estrema impudenza si mandano a vendere i lavori fatti, sino nelle pubbliche botteghe. È imperdonabile una simile sfacciata condotta, ed ella avrebbe dovuto metterci riparo, o rendermene inteso. Ma bisogna finirla. Io voglio vedere dei lavori spessi, e sollecitamente terminati per presentarsi a S.M.: nessuno ardisca travagliare per gli altri dentro al Laboratorio, e ciascuno senza scusa sia pronto al proprio impiego e lavoro nelle ore assegnate, non dandosi ad alcun adito, ne prima, ne dopo” (7 aprile 1790).

Talvolta è una richiesta di pagamento a far comprendere la fatica e il tempo impiegato per un lavoro, come quello per il restauro dell’altare di lapislazzuli situato nell’Oratorio di Palazzo Reale, che fu necessario “scomporlo tutto per farci tutt’i pezzi mancanti, cambiarne moltissimi, perché non combinavano bene le macchie, ed i colori, spianarlo, lustrarlo da capo, facendoci tutt’altro, che far ci si doveva, per ridurlo a quella perfezione, ch’ora vedesi situato nel Real Oratorio, avendo incontrato il piacer de’ Sovrani. Queste tali fatiche hanno portato il trascino ai sei mesi, avendo dovuto calar mattina, e mattina, e la sera, avendoci anche impiegati ’i giorni di vacanze” (22 giugno 1791). Altre volte è dato di rintracciare, attraverso le nomine degli insegnanti, i regolamenti e le relazioni, l’entusiasmo e l’abnegazione che alimentavano il pensiero didattico di alcuni docenti come Filippo Palizzi che richiamato all’Istituto di Belle Arti dal ministro Villari con la carica di presidente scriveva: “L’anno scolastico era di già inoltrato, e quindi difficile riusciva ogni innovazione, ma i giovani si trovavano a disagio con un ordine di cose non consentaneo alla loro vocazione, non rispondenti ai loro ideali, e però non credetti di più indugiare, e con prudenza mi accinsi, fin dal giorno dopo, al difficile lavoro di studi, cercando di scorgere il vero merito di ciascun di loro” (3 dicembre 1892). Così anche Michele Cammarano nominato nel 1900 professore della Scuola di Paesaggio e animali: “Tanto pel disegno che per la pittura esigerò che gli allievi facciano degli studi dal vero, e come l’opportunità lo richieda, andrò io stesso sul posto, a correggerli e sorvegliarli” (14 novembre1901).

L’Archivio dell’Accademia dunque non solo fonte documentaria per la storia dell’Istituzione e degli artisti che in essa insegnarono, ma anche e soprattutto scrigno di memorie vive capaci di dialogare a pieno diritto con la nostra contemporaneità, svelandone processi che spesso sfuggono alla nostra comprensione e ricostruendo connessioni che amplificano il nostro sapere e ci permettono di tracciare traiettorie più convincenti per il futuro. “Mi sembra molto ragionevole – scrive Proust – la credenza celtica secondo cui le anime di quelli che abbiamo perduto sono prigioniere entro qualche essere inferiore, una bestia, un vegetale, una cosa inanimata, perdute di fatto per noi fino al giorno, che per molti non giunge mai, che ci troviamo a passare accanto all’albero, che veniamo in possesso dell’oggetto che le tiene prigioniere. Esse trasaliscono allora, ci chiamano e non appena le abbiamo riconosciute, l’incanto è rotto. Liberate da noi, hanno vinto la morte e ritornano a vivere con noi. Così è per il nostro passato. È inutile cercare di rievocarlo, tutti gli sforzi della nostra intelligenza sono vani. Esso si nasconde fuori del suo campo e del suo raggio d’azione in qualche oggetto materiale che noi non supponiamo”.

Da queste considerazioni che sono maturate nei lunghi anni trascorsi in Accademia non solo in qualità di docente ma anche di studiosa del patrimonio, ancor prima di diventare responsabile dell’Archivio Storico e curatrice della Galleria, è venuta l’idea di organizzare per la Settimana della Cultura, una mostra che pur volendo portare alla conoscenza di un pubblico più vasto l’esistenza di una ricca raccolta di documenti del passato, coinvolgesse l’intera istituzione, risaltandone la vocazione artistica.

È ormai noto che, protagonista della storia del sud, l’Accademia è sempre stata polo aggregante delle realtà artistiche e luogo di dibattito delle arti, anche quando le arti figurative partenopee apparivano poco aggiornate e sensibili alle nuove e più moderne istanze di cultura internazionale. In essa non solo si sono formate intere generazioni di artisti meridionali, ma vi hanno lavorato famosi maestri e docenti stranieri, creando quel clima europeo che ancora oggi caratterizza la nostra Istituzione attraverso una fitta rete di relazioni e scambi culturali. Luogo privilegiato e deputato al “fare artistico”, l’Accademia da poco dopo l’Unità d’Italia ha sede nel prestigioso edificio derivato dall’antico complesso conventuale di San Giovanni delle Monache, eretto tra il 1673 e il 1732, di cui restano testimonianze in alcuni affreschi, e trasformato nell’attuale sistemazione da Enrico Alvino. Nei suoi ambienti è ancora possibile rintracciare l’atmosfera che improntò le antiche Scuole nelle quali molti degli artisti, le cui opere sono presenti negli spazi adibiti a museo, trascorsero gran parte della loro esistenza, come allievi o come docenti, nel comune desiderio di affermarsi fuori dai condizionamenti accademici e di ammodernare il proprio linguaggio artistico. Così come è dato di recuperare nella Gipsoteca la raccolta di particolari e inediti calchi dell’Antichità, sui quali, attraverso l’esercizio della copia, dovevano esercitarsi gli allievi per comprendere e far propri i processi del fare artistico, e nella biblioteca, voluta da Wicar nel 1806, che conserva un fondo antico di libri e di fotografie di opere d’arte, necessari alla formazione culturale dei giovani allievi.

Centro di raccordo di questi vari elementi che rappresentano il corpo dell’Accademia è il giardino situato nel cortile impreziosito da alberi centenari, che nei loro nodosi ed intricati arbusti, danno forma ed immagine allo scorrere del tempo. Forse in nessun altro luogo della città, antico e moderno, natura e arte, ragione e sentimento si intrecciano, attraverso segni e significati diversificati, per dar vita ad un concetto di “memoria” che superi i limiti di testimonianza, sia pure nella sua accezione di valore storico o affettivo, per divenire unicamente “presenza” in cui confluiscono passato, presente e futuro in continuo divenire creativo. Un’accezione che richiama, d’altronde, l’antica tradizione greca per la quale la virtù si personificava nella dea Mnemosine, madre delle Muse. In questo senso l’Accademia tutta, con i suoi ambienti nei quali “vissero” gli artisti che hanno scritto la storia delle arti a Napoli, assume il significato non solo di recupero di una parte significativa della storia cittadina ma anche di quella parte emozionale e psichica che appartiene alla natura dell’arte e che garantisce oltre l’identità personale, la libertà di giudizio e di conoscenza.

La mostra, allestita negli ambienti della Galleria, offre l’esposizione di alcune originali carte d’archivio: lettere, annotazioni, schizzi architettonici, elenchi di opere, segnalazioni a mostre che segnano la storia dell’Accademia tra la fine del Settecento e la prima metà del Novecento. Una serie di fotografie degli anni Venti del Novecento ci riportano alla memoria gli ambienti in cui erano ospitate le Scuole di Pittura, con i cavalletti e le opere di maestri ed allievi, alcune delle quali ancora conservate in Galleria. Altre ci mostrano la disposizione delle sale della Galleria ai tempi della mostra del bicentenario della fondazione dell’Accademia.

Il percorso si snoda lungo le sale espositive, evidenziando la stretta connessione tra i documenti archivistici e le opere esposte, indicandone talvolta la provenienza, la storia e le motivazioni che hanno condotto al loro acquisto. Nella sala del Novecento, tra i loro maestri al tempo che frequentarono l’Accademia, Umberto Manzo e Giuseppe Zevola espongono alcune opere a confermare con forza e incisività la straordinaria capacità dell’arte di restituire ad ogni frammento legato all’esistenza la sua essenza poetica.

Attraverso un video, realizzato dagli allievi dei corsi di Video Installazione e di Elaborazione digitale dell’immagine, prendono vita immagini derivate dagli archivi, documentari e fotografici, e dalla storia contemporanea, che nel loro scorrere a volta lento, a volta convulso, svelano e raccontano la vita dell’Istituzione, aprendo nuovi e inaspettati scenari dell’immaginazione.

In questo senso l’edificio di via Costantinopoli, dalle antiche mura perimetrali di gusto neorinascimentale, ricco di memorie storiche e scrigno prezioso delle giovani speranze di quanti desiderano incamminarsi sulla via dell’arte, diventa, come scrive la Mottola Molfino nel suo testo L’etica dei Musei, “un luogo per pensare, per sognare e per vivere come in una macchina del tempo, un’esperienza unica, originale, di rapporto con gli oggetti veri e reali”.

La mostra, che fa suo lo slogan della Settimana della Cultura, “La cultura è di tutti: partecipa anche tu”, ha l’obiettivo di sollecitare nel visitatore riflessioni e sensazioni per le quali anche l’Archivio diventi un luogo dell’arte dove la mente possa liberamente vagare e sognare.

Angela Spinelli - Soprintendenza Archivistica per la Campania

Le carte dell’Accademia: in una mostra il lavoro di tutela e valorizzazione della Soprintendenza Archivistica per la Campania

L’archivio dell’Accademia di Belle Arti di Napoli è da tempo all’attenzione della Soprintendenza Archivistica per la Campania che intende portare queste preziose carte alla completa fruibilità degli studiosi nazionali e internazionali che, numerosi, chiedono di consultarle. L’intensa collaborazione con l’Accademia, realizzata con l’impegno di chi scrive e di Maria Antonietta Taglialatela, è volta a dare un’adeguata sistemazione all’archivio storico, che costituisce il luogo migliore dove poter studiare la storia delle arti a Napoli e nel Meridione del nostro Paese a partire dalla metà del secolo XVIII1. L’archivio conservato al piano terra dell’antico edificio di via Costantinopoli, comprende circa 500 buste che contengono documenti dall’anno 1759 al 1957, divisi per serie: Contabilità, Laboratorio di Pietre Dure, Accademia del Nudo, Edificio, Corpo Città di Napoli, Alunni, Professori e Professori onorari, Esposizioni nazionali e internazionali, Concorsi, Donazioni, etc.

Un’altra cospicua parte di documentazione è conservata in una grande aula al primo piano e consta di circa 2500 buste con documenti dal XIX al XX secolo, divisi anch’essi per serie riguardanti, per la maggior parte, la vita amministrativa dell’Accademia. Non è da escludere che l’ordinamento di tali carte porti, nel prossimo futuro, al ritrovamento di più documenti risalenti anche al XVIII e XIX secolo.

La notifica di notevole interesse storico è stata un primo grande passo per la tutela di questo importante patrimonio documentario e l’ordinamento dell’archivio e la sua collocazione in un ambiente più decoroso sono la base per la creazione di un centro di documentazione rispondente al ruolo storico dell’Accademia e alla necessaria fruibilità. D’altronde sono questi gli obiettivi culturali che l’Istituzione si propone e per realizzare i quali, un primo risultato è stato ottenuto di recente con la riapertura della Galleria. Infatti la ricerca d’archivio ha contribuito in parte a dare forza e validità storica alle opere esposte.

Un’importante opportunità per la valorizzazione dell’archivio è stato il progetto di ordinamento dell’Archivio dell’Accademia in relazione alla figura di Domenico Morelli attuato dalla società cooperativa Calliope. Tale progetto, finanziato in occasione delle celebrazioni per il centenario della morte dell’artista su proposta della Soprintendenza Archivistica che esercitava anche l’alta sorveglianza sul lavoro, ha portato alla realizzazione di un inventario cartaceo e informatizzato con il programma Arianna.

Tuttavia i progetti presentati nel corso degli anni per il recupero completo dell’Archivio non sono stati realizzati a causa della mancanza di fondi. Ciononostante non è mai mancato l’impegno della Soprintendenza Archivistica che con i suoi funzionari, in sinergia con il responsabile dell’Archivio dell’Accademia, professoressa Aurora Spinosa e con il professor Renato Ruotolo, hanno continuato e continuano a lavorare affinché si raggiunga l’obiettivo primario, vale a dire la completa fruibilità della documentazione. È in corso, a cura di Renato Ruotolo, l’informatizzazione della serie ‘professori’ mediante un software realizzato in ambiente Microsoft Access per la gestione delle schede di archivio, commissionato dall’Accademia ad un consulente esterno. Successivamente le caratteristiche del programma sono state adattate secondo le indicazioni fornite dagli archivisti della Soprintendenza impegnati nel progetto, permettendo così l’inserimento e la visualizzazione dei dati scheda, la visualizzazione del report generale, gli indici dei nomi e dei luoghi e l’estrapolazione automatica dei dati per la creazione dei report.Sarebbe stato utile poter inserire questi dati in un programma capace anche di dialogare con SIUSA (sistema informatizzato unico delle Soprintendenze Archivistiche) per arrivare alla consultazione on line dei documenti. È auspicabile che questo lavoro di trasferimento dei dati, nel portale nazionale del MiBAC, venga affidato ad un operatore che abbia professionalità e competenza e che si dedichi costantemente a tale attività. Intanto il riordinamento procede sia con la schedatura della serie ‘professori’ e della serie ‘alunni’, sia con la schedatura del fondo fotografico conservato nella Biblioteca dell’Accademia, alla quale partecipa con competenza Luigi Viglione.

A seguito di questo lungo lavoro di collaborazione e per dare anche un primo segnale di rinascita dell’Archivio si è deciso, in accordo con l’Accademia, di dedicare l’XI Settimana della Cultura alla valorizzazione della documentazione con la mostra documentaria, fotografica, iconografica e multimediale dal titoloCarte d’Accademia. Maestri e allievi nei documenti dell’archivio storico dell’Accademia di belle Arti di Napoli, allestita nelle sale della Galleria della prestigiosa Istituzione, che propone la storia di alcune vicende che hanno visto per tre secoli l’Accademia protagonista della vita culturale della città e del Paese.

Nonostante che molti dei documenti conservati nell’Archivio storico siano andati perduti, la mostra riesce comunque a ripercorrere alcune tappe fondamentali della storia dell’Accademia.

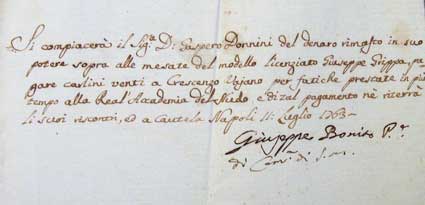

In mostra documenti della Real Accademia del Nudo2e del Laboratorio di Pietre Dure, una pianta del secondo piano dell’Accademia nella quale sono evidenziati a matita il corpo di fabbrica e lo scalone aggiunti all’edificio alla fine dell’Ottocento, donazioni di dipinti per la Galleria, documenti ottocenteschi relativi alla fondazione di una scuola di arte a Tokio con insegnanti italiani, per diffondere tra gli artisti giapponesi la pittura, la scultura e l’architettura occidentali, nonché diverse lettere autografe tra cui quelle di Vincenzo Gemito e di Vincenzo Irolli. Di particolare interesse, nell’ambito della rassegna, l’inventario del 1911 nel quale è annotata la donazione di Filippo Palizzi di una raccolta di dipinti per la Galleria Regionale di Arte Moderna nel Regio Istituto di Belle Arti di Napoli e la loro precisa collocazione nella sala destinata ad ospitarli. Non mancano poi carte che mostrano il percorso di studio di scultori e pittori i quali hanno scritto la storia delle arti figurative a Napoli e nel Meridione, prima allievi e successivamente docenti della stessa istituzione.

Sono esposti, ancora, documenti e fotografie che ripercorrono momenti della vita dell’Accademia anche attraverso alcune manifestazioni che si sono svolte all’interno dello storico edificio, nella sala del “Piccolo teatro”, come ad esempio i festeggiamenti per i 200 anni dell’Accademia ai quali partecipò, tra gli altri, Roberto Rossellini, così come documentato dalla rassegna stampa di quegli anni, e la presentazione, nel 1954, del film Umberto D. di Vittorio De Sica, alla quale intervenne anche il regista. Particolarmente significativi i documenti che riguardano la partecipazione dell’Accademia napoletana alla IV Mostra Nazionale delle Accademie di Belle Arti, svoltasi a Torino nel 1956, nei quali Emilio Notte propone ed ottiene l’esposizione delle opere dei suoi allievi. Tali giovani artisti sono poi diventati famosi maestri.

Alcuni studenti dell’Accademia, infine, che frequentano i corsi di Video Installazione, a cura del professor Luigi Moio ed Elaborazione digitale dell’immagine, a cura del professor Luca Sivelli, hanno realizzato un video che documenta l’Archivio come memoria storico-artistica della prestigiosa Istituzione napoletana, proiettato per tutta la durata della rassegna. Il video contiene foto di carte, di opere d’arte, di artisti, di laboratori, di mostre e di eventi che rivelano l’attività intensa che si svolge all’interno dell’Accademia e che l’hanno vista protagonista della vita culturale della città.

NOTE

1 Punto di riferimento per ogni lavoro che riguardi la storia dell’Accademia è il volume di Costanza Lorenzetti, L’Accademia di Belle Arti di Napoli (1752-1952), Firenze, Le Monnier, [1954]. / 2 Aurora Spinosa Ancora sul Laboratorio de Pietre Dure e sull’Arazzeria: i documenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli in Le arti figurative a Napoli nel Settecento, a cura di Nicola Spinosa, Napoli, SEN, 1979.

Maria Antonietta Taglialatela - Soprintendenza Archivistica per la Campania

Lettera inedita dello scrittore Xavier de Maistre e di Madame de Friesenhoff all’amico artista Giacinto Gigante

Il conte Xavier de Maistre (1763-1852) il 4 febbraio del 1839, mentre risiede temporaneamente a Parigi, presso i baroni de Friesenhoff1, suoi familiari, scrive una lettera a Giacinto Gigante. Lo scrittore, conosciuto soprattutto per la sua opera letteraria Voyage autour de ma chambre, è stato anche un pittore di talento. Nato a Chambery lascia la Savoia, dopo che essa viene conquistata dai francesi e, rifiutandosi di servire la Francia rivoluzionaria, inizia il suo viaggio per l’Europa. Nel 1805 segue in Russia il fratello Joseph, noto filosofo, uomo politico, diplomatico, scrittore e giurista, che lo introduce alla corte dello Zar. A San Pietroburgo il conte si dedica alla pittura e i suoi paesaggi riscuotono un notevole successo. Lasciata la Russia nel 1827, dopo un anno giunge a Napoli dove soggiornerà per lungo tempo. Nella città partenopea frequenta numerosi artisti e conosce Giacinto Gigante.

La lettera3 testimonia la profonda amicizia che de Maitre nutre per l’artista napoletano: con preoccupazione chiede notizie sulla salute dei suoi familiari, in particolare del padre Gaetano; gli rivela che non è un buon momento di vena creativa letteraria e gli annuncia che rientrerà in Russia, quando il clima sarà più favorevole, tra la fine di aprile e l’inizio di maggio.

Esprime più volte la sua ammirazione per Gigante artista, riconoscendogli grande talento. È convinto che i due quadri, commissionati al pittore dal principe Torlonia, “che devono figurare con quelli dei romani” suoi “rivali”, saranno espressione della genialità dell’artista, già noto negli ambienti internazionali e apprezzato in modo particolare dall’aristocrazia russa. Testimonianza del successo che Gigante riscuote all’epoca, presso gli intellettuali e i nobili russi, sono le pagine che Madame de Friesenhoff scrive sulla stessa carta da lettera utilizzata da Xavier de Maistre. La baronessa, rammaricata di non poter ammirare le nuove opere dell’artista, esprime più volte la stima per le sue magnifiche creazioni: “… il vostro pennello sa abbellire così bene la natura, oh è proprio vero, che spesso io amo più i vostri disegni della realtà”. Gli riferisce di apprezzare così tanto la sua arte da non staccarsi mai dall’album che Gigante le ha regalato, lo porta sempre con sé in ogni viaggio e ama farlo vedere agli amici i quali, affascinati, manifestano il desiderio di conoscere il pittore.

Avendo saputo, infine, che “una folla da tutte le Nazioni” si interessa alle sue opere, gli chiede se ha concluso affari con i Gourief o con i tanti russi4, presenti a Napoli.

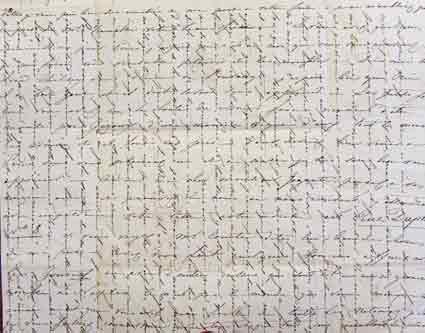

Nella lettera a Gigante M.me de Friesenhoff utilizza ogni spazio disponibile della carta a sua disposizione scrivendo, addirittura, dopo aver fatto ruotare il foglio, sulle righe già scritte. La pagina, avendo assunto l’aspetto di un reticolato, risulta di poco agevole lettura.

NOTE

1 Alla morte di Xavier de Maistre il nipote, barone Gustave de Friesenhoff, diventa il suo esecutore testamentario. Cfr. http://www.sabaudia.org/v2/dossiers/maistre/public2php. / 2 La lettera è scritta in lingua francese. / 3 La lettera viene inviata all’indirizzo vicoletto Vasto n. 15 dove l’artista risiedeva. dal 1837, trasferitosi “… nella stessa casa che il suo maestro, l’olandese Anton Sminck van Pitloo (Arnhem 1790 - Napoli 1837) aveva occupato per molti anni e che era il punto di incontro di molti artisti. È in questa casa il cuore battente della Scuola di Posillipo, e questo il periodo in cui il successo e la celebrità di Giacinto Gigante diventano travolgenti”. Cfr. http://www.frammentiarte.it/dalGotico/Pittori/scuola/Posillipo/Pittori/Scuola/Posillipo.htm. / 4 Gli aristocratici russi, all’epoca frequentemente di passaggio a Napoli, sono fonte inesauribile di committenze per Gigante, come denotano le numerose opere conservate all’Hermitage di Leningrado e i tanti disegni ed acquerelli, custoditi nei musei napoletani, raffiguranti vedute e ritratti, spesso con la dedica al committente o il nome del personaggio straniero ritratto.Giuseppe Zevola

In un racconto fantastico-metaforico intitolato Inerzia d’archivio, derivato dall’esperienza lavorativa vissuta nell’Archivio Storico del Banco di Napoli, pubblicato in appendice al libro Piaceri di noia, con introduzione di Ernst H.Gombrich, Giuseppe Zevola scrive: “All’epoca, di archivistica sapevo ben poco. Archivio uguale Arca. Per me era già abbastanza. L’Archivio, questo contenitore par excellence, si era moltiplicato in una miriade di scatole cinesi, diciamo tre: l’Universo (Archivio mobile), l’Archivio (come edificio), il Volume (piccolo archivio porta profumi). … Nell’Archivio qualche volta ci si perde … tanto è grande. E quando ci si perde è facile trovarsi … in un’Astronave, ad esempio. … Ogni volume ha la sua copertina. Essa mantiene costante la temperatura interna, impedendo al di fuori di entrare e al di dentro di uscire. Le prime e le ultime pagine costituiscono l’habitat naturale di un Universo piccolo piccolo che dell’Universo fisico partecipa le leggi”. Per Zevola, dunque, la pratica dell’archivio diventa un suggestivo viaggio ai confini della realtà dove la memoria e l’oblio si fondono per dar vita ad una dimensione extra temporale dove regna sovrano il gioco delle libere associazioni e le forme si muovono libere e fluide in uno spazio assoluto. Questa intensità immaginativa è il tratto caratterizzante di tutta la produzione di Zevola fin dai tempi in cui frequentava l’Accademia. Il suo temperamento contemplativo e meditativo l’ha portato a guardare “nella profondità dei tempi e negli infiniti spazi del cosmo” rintracciandone percorsi ignoti e connessioni imprevedibili capaci di dare all’esistenza infinite possibilità di evolversi. La sua vita è espressione dell’essenza creativa dell’arte: ogni suo gesto, ogni sua parola, ogni suo pensiero, ogni sua azione è manifestazione della perenne creazione che è l’essenza dell’assoluto. I suoi disegni schizzati per gioco e i suoi collages non sono altro che la trasposizione su carta, su tela o su qualsiasi altro supporto, anche occasionale, della sua visione del mondo fatto ‘ad arte’. Un mondo che egli crea nel quale vuole vivere e del quale vuole far partecipe tutti come ad una fantasmagorica festa fatta di luci di colori di suoni che si incontrano liberi da ogni convenzione, da ogni costrizione e da ogni atto volontaristico. L’autoritratto stesso, che nei suoi lavori è costante presenza in forma di disegno o fotografia, lungi dall’essere autocelebrazione, narcisismo d’artista, assume un valore particolare: Giuseppe Zevola “abita” i suoi lavori, dunque l’autoritratto, al pari degli oggetti, delle ambientazioni, contribuisce a dare la giusta chiave di lettura delle sue opere, mondi paralleli e visibili del suo vivere quotidianamente lo “straordinario”. [aurora spinosa]

Umberto Manzo

Il lavoro di Umberto Manzo, che si è formato nell’Accademia di Belle Arti di Napoli, è caratterizzato, fin dagli esordi, da un percorso coerente che l’ha portato a confrontarsi con materiali e tecniche eterogenei come l’emulsione fotografica, la grafite, gli oli, i colori e le colle vegetali, la cera, fino ad elaborare un proprio linguaggio, una propria narrazione inconfondibile.

Nelle sue opere assumono un significato centrale i contenitori, teche di ferro e di vetro, ricolmi di disegni o tagliati a pezzi e riutilizzati per una composizione altra, o tagliati in strisce sottili, sovrapposte l’una sull’altra, in un ordine che ne sottolinei la stratificazione. Si riscontra nell’artista una volontà di costruire un archivio della memoria dell’esperienza artistica in quanto tale e quindi assoluta. Il prodotto visibile dell’esperienza, il disegno, viene metodicamente distrutto in quanto esperienza finita, non ripetibile e quindi non espressione del concetto di immortalità che è proprio dell’arte. La ricerca di Manzo è tutta tesa a rendere visibile l’invisibile, ad indagare oltre la superficie, oltre la pelle di quei corpi che un tempo apparivano frammentati e che oggi, come nell’opera presentata in occasione di questa mostra, si ricompongono e si ripresentano in una bellezza di sapore classico, mostrando attraverso le loro ferite, i tagli geometrici, la profondità e lo spessore della loro esistenza. La confusione crea rumore, l’ordine crea silenzio e in quel silenzio è possibile percepire il senso della vita che passa solo attraverso il vivere l’esperienza, che nel caso di Umberto Manzo è l’esperienza dell’arte. Ed è questo che l’artista vuole comunicarci con le sue opere costruite con grande rigore e consapevolezza. Ha scritto Michele Buonuomo “ Chi guarda – componendo e scomponendo a piacimento ognuno di essi [i frammenti] – può dare inizio a un altro racconto, a un’interpretazione nuova, distante e distinta da ogni altra volontà espressa dall’artista. Mi piace guardare le opere di Manzo come se fossero puzzle infiniti e impossibili, dove la soluzione del ‘gioco’ non sta nella ricomposizione di un’immagine precostituita, ma nel ricollocare ogni frammento in una personale memoria segreta”. E credo sia questa la giusta chiave di lettura delle ‘bacheche’ di Umberto Manzo, siano esse contenitori unici o accostati ordinatamente l’uno all’altro a formare un’opera sola, dove l’incontro tra molteplicità e unità, tra l’artista e il pubblico, tra l’opera e l’osservatore, si risolve in un intimo e profondo dialogo che ha per oggetto l’inevitabile ed eterno fluire della vita e della morte. [aurora spinosa]